安阳位于河南省最北部,是中国八大古都之一、国家历史文化名城,甲骨文的故乡、周易的发源地、红旗渠精神的发祥地,拥有“世界文化遗产”殷墟、“上大下小”造型独特文峰塔、“一代枭雄”曹操高陵、“精忠报国”岳飞庙等众多名胜古迹。“殷墟门里藏密码,汉阙浮雕诉繁华。脊兽守檐千年立,文峰塔影映云霞。”当蝉鸣漫过殷墟的草木,当阳光掠过文峰塔的飞檐……暑假期间,大诺科教依托自主研发的“竹木乐高”专利框架体系,精心推出Z-STEM暑期研学课程《穿越千年的古建筑师之安阳古建》,为孩子们打开一扇“沉浸式探索之门”,不仅能让他们亲手还原家乡的建筑瑰宝,更能在STEM跨学科实践中成长为会思考、能创造、懂传承的“古建筑工程师”。

“洹水安阳名不虚,三千年前是帝都。”这是我国历史学家、考古学家郭沫若1959年视察安阳殷墟时留下的著名诗句。2022年10月28日,习近平总书记在考察安阳殷墟遗址时指出,殷墟我向往已久,这次来是想更深地学习理解中华文明,古为今用,为更好建设中华民族现代文明提供借鉴。

“三千年前的都城长什么样?三千年前的古人怎么建造房屋?……”带着这一系列问题,老师和孩子们一起来到安阳殷墟,探秘三千年前的封神时代殷商都城的建筑世界。

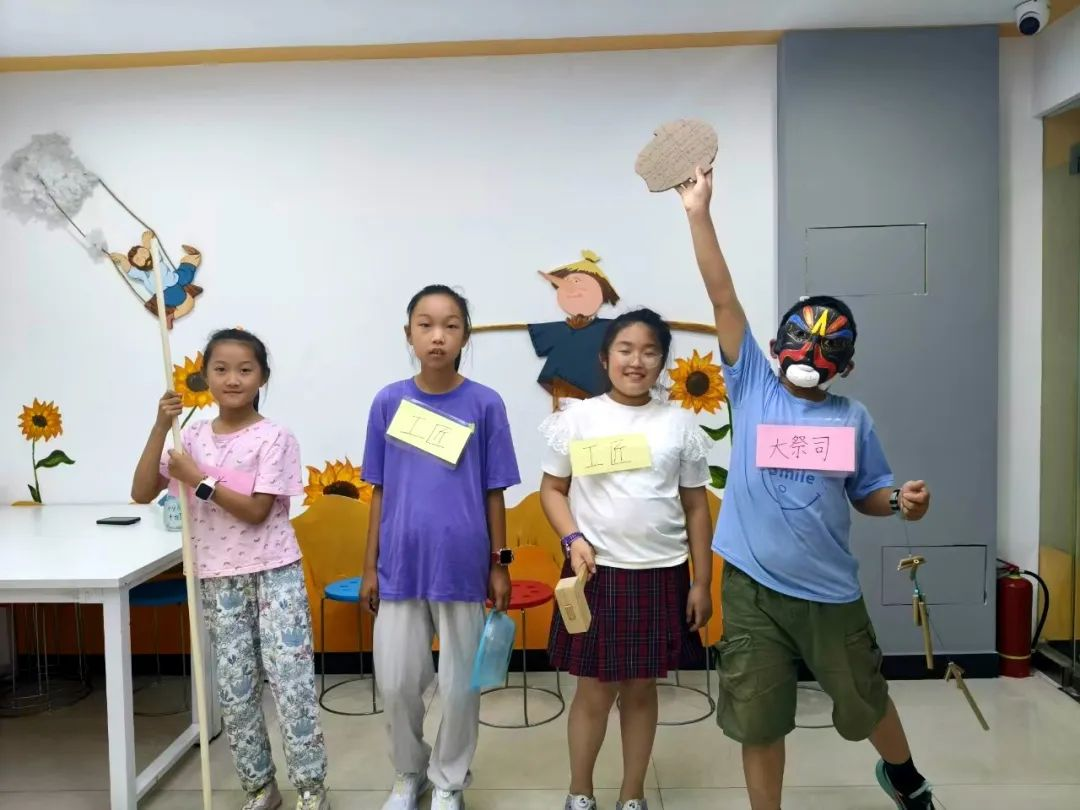

“殷墟就像商朝的‘博物馆’,埋着很多房子、文物和故事。”在考察了解了殷商都城的中轴线、门阙等建筑结构知识后,老师带领孩子们趁热打铁排演了情景剧《了不起的商朝建筑师》,沉浸式体验三千年前的古人建造房屋的全过程:第一幕——占卜选址,第二幕——夯土筑基,第三幕——立柱架梁,第四幕——编墙盖顶,第五幕——祭祀落成。

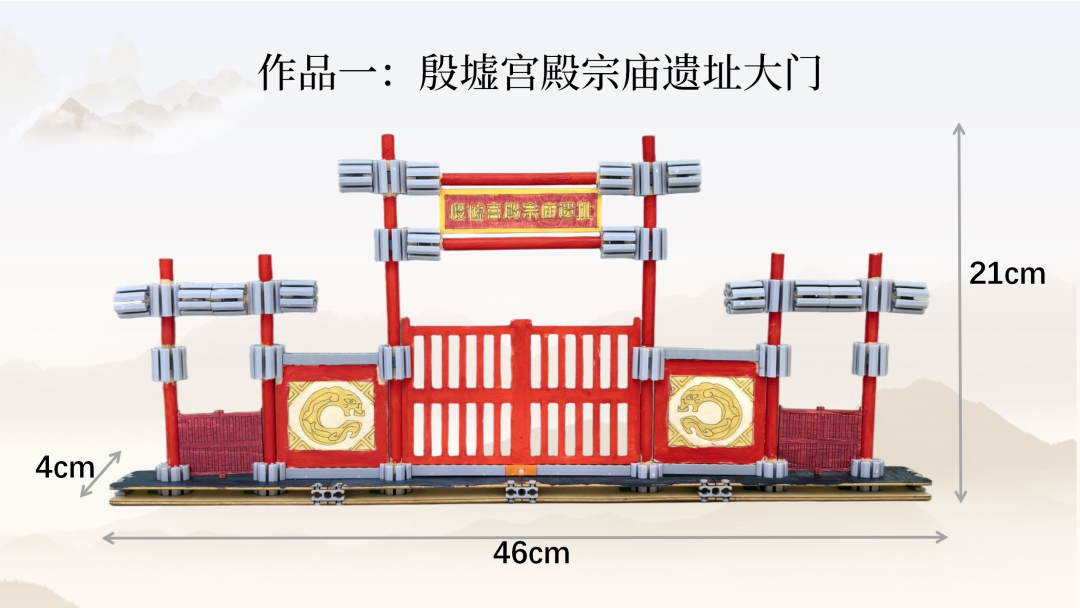

在实践制作环节,孩子们动手组装“竹木乐高”作品——殷墟宫殿宗庙遗址大门。这扇红色的大门,是由中国古建筑专家杨鸿勋根据甲骨文中的象形文字“门”字仿建设计的。整扇大门是由三个“门”字组成,门两侧的浮雕图案则是根据1976年殷墟妇好墓出土的龙型玉玦放大仿制而成,是中华早期龙的形象之一。

“小朋友们回忆一下,我们去殷墟考察时,路两边见到一对红色的建筑,你们知道它们叫什么名字吗?它们长得有什么特点?为什么要建造这种不能居住的建筑呢?……”从这些问题入手,老师引导孩子们慢慢走近“立体汉书”——汉阙。

老师告诉孩子们,这对红色的建筑叫阙楼。阙是中国古代建筑体系中极为重要的一种建筑形象,溯源于门。在中国古代建筑中,门之设立,最早始源于一种防卫上的需要,而阙则属于“宫门”的形制,即建在宫门或陵墓等建筑群前的左右对称的建筑物。“阙”与“缺”相通,两阙之间为一通道,“阙然为道”,这也是其名称的由来。汉阙,是我国现存的时代最早、保存最完整的古代地表建筑,距今已有近两千年的历史,堪称国宝级文物。汉阙有石质“汉书”之称,是我国古代建筑的“活化石”。1961年公布的首批全国重点文物保护单位中,我国现存最古老的庙阙——位于河南登封的东汉三阙(太室阙、少室阙、启母阙),被编为古建筑及历史纪念建筑物类001、002、003号保护单位,2010年更是作为“天地之中”历史建筑群的组成部分被列入世界文化遗产。

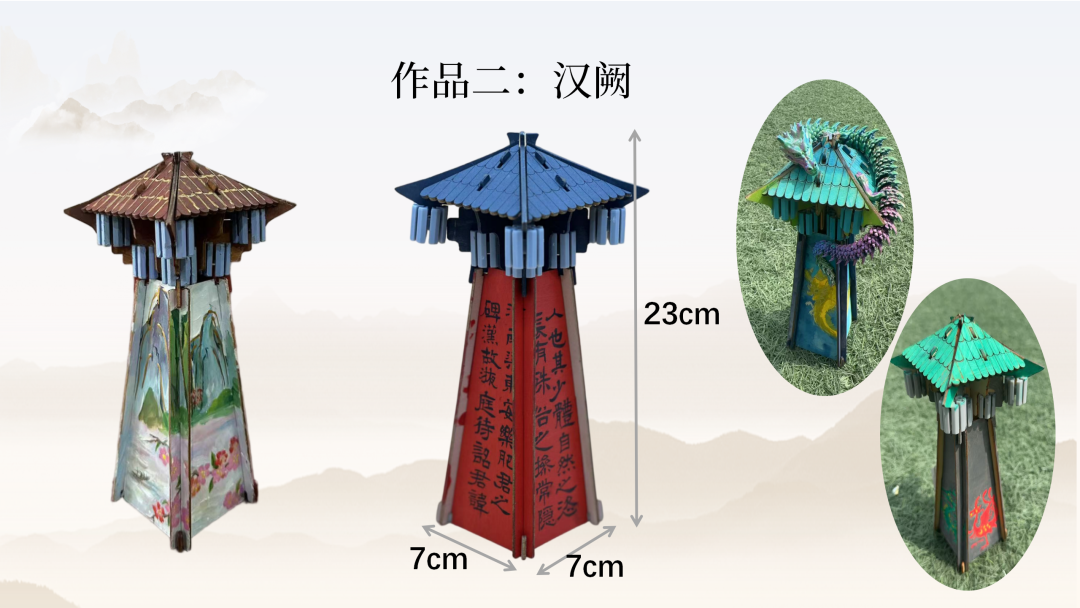

在实践制作环节,孩子们动手组装“竹木乐高”作品——汉阙。从柱架到阙身的制作,从斗拱结构组装再到椽、脊、瓦的制作,在孩子们的巧手拼装下,一个个汉阙作品逐渐呈现在面前。

汉阙的阙身、阙楼等部位雕刻有流传千年的神话故事,以及具有地方特色的民俗活动等,这些精美的雕刻艺术为我们了解历史文化提供了丰富详实的资料。孩子们参考古代雕刻艺术,结合自身的创意,设计彩绘自己的汉阙作品,有书法、图案、纹饰和故事等,古今辉映,琳琅满目。

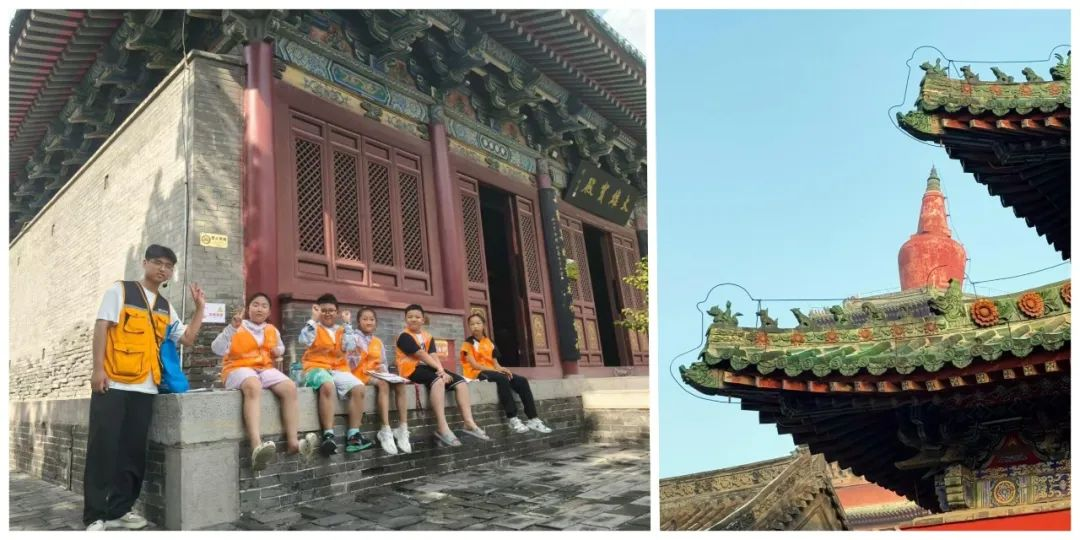

位于安阳古城内的天宁寺,始建于隋文帝仁寿初年(601年),距今已有一千多年的历史。老师带领孩子们走进天宁寺,让他们抬头观察一下建筑屋脊上有什么神兽,并且猜一猜这些屋脊上的“守护天团”有什么作用和寓意。

脊兽是中国古代汉族建筑的屋脊上所安放的兽件,其功能最初是为了保护木栓和铁钉,防止漏水和生锈,对脊的连接部起到固定和支撑作用。后来逐渐发展出了装饰功能,并分别赋予丰富的文化含义。脊兽数量从唐宋时的一只,逐渐增加到数目不等的蹲兽,到了清代形成了今天常见的“骑凤仙人”领队的小动物队列形态。它们的数量和种类有着极其严格的等级制度,数量越多,说明建筑级别越高。除骑凤仙人外,古人为它们的顺序编了一个极为好记的顺口溜:“一龙二凤三狮子,天马海马六狎(xiá)鱼,狻猊(suān ní)獬豸(xiè zhì)九斗(dǒu)牛,最后行什(háng shí)像个猴。”天下间,唯有北京故宫太和殿可以见到它们的全貌。

在实践制作环节,孩子们动手组装“竹木乐高”作品——脊兽文化摆台。在拼搭之中,掌握立柱横梁的结构,懂得正脊垂脊的区别,明白屋脊神兽的不同寓意。

“小朋友们,脊兽文化传承千年,进入现代社会,根据你自己的想象,设计出你心目中的脊兽新文创形象吧。”孩子们脑洞大开,利用帕拉卡3D创意编程平台设计出一个个创意十足、童趣盎然的脊兽新文创形象。

文峰耸秀

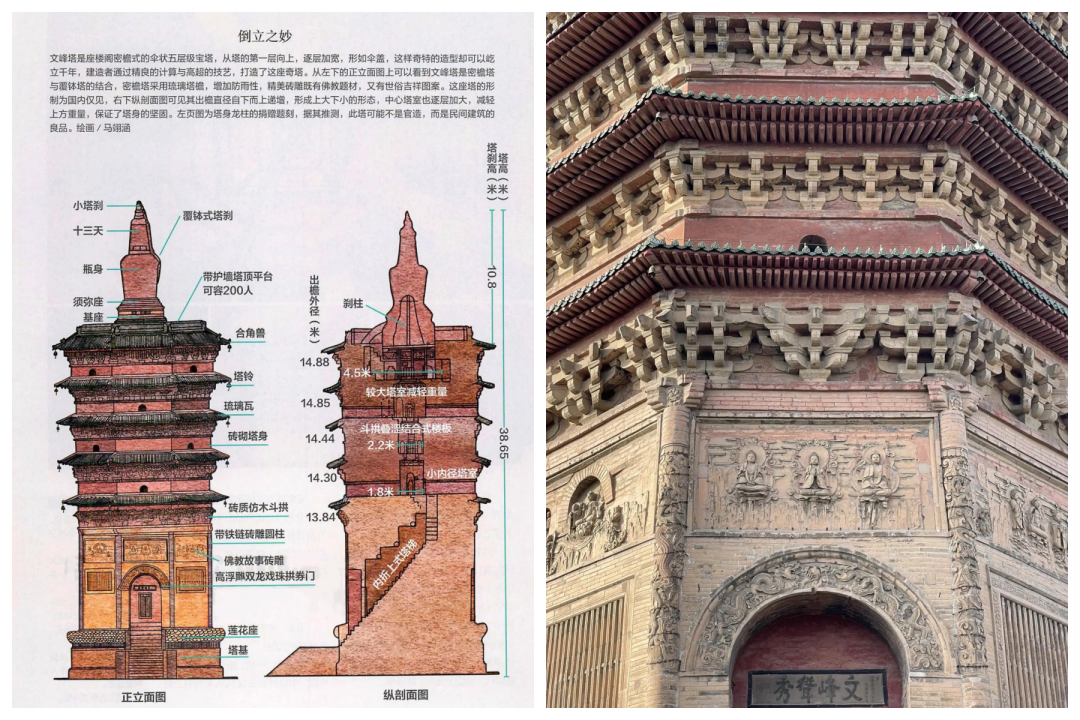

在天宁寺内,有一座“上大下小”造型独特的宝塔——文峰塔,塔高38.65米,塔基周长40米,建造于后周广顺二年(952年)。它是古城安阳的标志性建筑,梁思成在《中国建筑史》中曾提到此塔,现为全国重点文物保护单位。文峰塔原名天宁寺塔,清乾隆年间彰德府(安阳古称)知府黄邦宁重修天宁寺时,为企盼文运昌盛,便在塔的门楣额上题写了“文峰耸秀”四个大字,从此以后又名“文峰塔”。老师带领孩子们近距离考察文峰塔,了解它的独特结构,欣赏它的精美浮雕,领略它的传奇魅力……

大多数塔都是塔基宽大,往上逐层收缩,而文峰塔却反其道而行之,由下而上渐高渐宽,如同伞状上大下小“倒立”于世,堪称建筑历史上的奇迹。塔身的浮雕造型生动,神情逼真,姿态自然,栩栩如生,尽显古建艺术之精湛。中国佛教协会主席赵朴初登临文峰塔后曾写下诗篇:“层伞高擎窣堵波,洹河塔影胜恒河,更惊雕像多殊妙,不负平生一瞬过。”

在实践制作环节,孩子们动手组装“竹木乐高”作品——文峰塔。古塔“变”法,与时俱进,材料更迭,智慧永存。

课程启示

让人文教育有科技深度,让科技教育有人文温度。大诺科教推出的Z-STEM暑期研学课程《穿越千年的古建筑师之安阳古建》,立足于在文化根系上培养未来能力,实现了科技教育与人文教育的完美融合。

——当文化自信成为“成长刚需”,古建筑是最生动的本土教材。近年来的中高考命题中,传统文化占比逐年提升,从建筑规制到榫卯智慧,从历史典故到匠人精神,这些隐藏在古建筑里的“文化密码”,正成为考试中的高频考点。但比“应试”更重要的是,当孩子能站在殷墟大门前,清晰讲述“门塾制度”如何体现商代礼仪;当孩子捧着文峰塔模型,准确分析“上大下小”结构中的力学原理……他们收获的不仅是知识,更是对家乡文化的深度认同,而这种从骨子里生长出的文化自信,正是未来竞争中最坚韧的底色。

——从“家乡建筑”到“文化推介官”,每个孩子都能成为安阳的“活名片”。安阳的魅力,隐藏在殷墟宫殿宗庙遗址的夯土台基里,隐藏在天宁寺文峰塔的五层八面中,更在每一处看似寻常的飞檐斗拱之间。课程中,孩子们通过“实地丈量-模型解构-创意表达”的完整链条,读懂汉阙“一主二附”形制背后的等级制度,理解脊兽“龙生九子”传说中的文化寓意。当他们能自信地向朋友介绍“安阳的文峰塔为何能千年不倒”,用自己制作的模型讲述“榫卯如何影响现代建筑”……便已悄然成为家乡文化的“推介官”。这种基于亲身体验的文化传播,远比说教更有力量。

——当古建筑遇见现代科技,在跨学科实践中培养工程师思维。①材料科学:对比殷墟大门的原生木材与课程中使用的环保塑料件,测试不同材质的承重与耐候性,理解“传统工艺如何与现代材料对话”;②几何数学:运用比例尺精准计算,在3D建模中训练空间逻辑与实际运用;③工程力学:组装汉阙时反复调试斗拱的层叠角度,用实验验证“无钉结构”的承重极限,像古代匠人一样思考“如何让建筑屹立千年”;④AI技术:利用现代AI技术,让传统建筑智慧在数字时代焕发新生。

这个暑假,大诺科教不是给孩子们带来一节节普通的手工课,而是赠予他们一把把“打开时空的钥匙”:让殷墟的大门,成为理解商代文明的入口;让汉阙的斗拱,成为领悟力学原理的起点;让屋脊上的神兽,成为破译建筑礼制的密码;让文峰塔的飞檐,成为放飞科技梦想的翅膀。当课程结束,孩子们捧回家的不仅是一个个精美的建筑模型,更是一份沉甸甸的“古建筑工程师”证书——上面写着:我曾用科学的眼光解读家乡的古建筑,用现代的技术重构传统的智慧。我是安阳文化的传承者,更是未来世界的创造者!